Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft und Bio-Elektro-Ökonomie: Neue Technologien für eine nachhaltigere Gesellschaft

Öffentlicher Vortrag im Rahmen der Reihe "Forschung verstehen" im Museum für Naturkunde Magdeburg

- Datum: 17.09.2020

- Uhrzeit: 19:00 - 20:00

- Vortragende(r): Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher

- Direktor am Max-Planck-Institut Magdeburg

- Ort: Museum für Naturkunde Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 68-73, 39104 Magdeburg

- Raum: Kaiser-Otto-Saal

- Gastgeber: Naturwissenschaftlicher Verein zu Magdeburg und emeritio, Kollegium von Professoren im Ruhestand

Extreme Wetterereignisse mit Rekordtemperaturen, Waldbränden, Wirbelstürmen und Überschwemmungen nehmen auf unserem Planeten kontinuierlich zu. Das Klima auf der Erde verändert sich mit schneller Dynamik infolge der Lebens- und Wirtschaftsweise des Menschen. Zum größten Teil geht diese Klimaveränderung auf das Konto der Nutzung der fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas. Zwar trägt Deutschland nur mit ca. 2% zu den globalen Kohlendioxid-Emissionen bei. Aber pro Kopf emittiert ein deutscher Bürger im Jahr 2018 im Schnitt 8,5 Tonnen CO2. Weltweit lag der durchschnittliche Wert bei etwa 4,8 Tonnen CO2. Deutsche Bürger sind also überdurchschnittlich an der Verursachung des Klimawandels beteiligt.

Welche Technologien sollte man nutzen, um eine umweltfreundlichere Wirtschaftsweise zu ermöglichen? Welche Rolle spielen dabei die erneuerbaren Energien? Ist eine radikale Hinwendung zur Bioökonomie ein möglicher Ausweg? Für diese zentralen Fragen versucht ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher, Direktor am Magdeburger Max-Planck-Institut, in einer Reihe von aktuellen Forschungsprojekten fundierte Antworten zu finden. Darüber wird er am 17. September ab 19 Uhr in einem Übersichtsvortrag am Naturkundemuseum berichten. Der Vortrag ist eine gemeinsame Veranstaltung des Museums für Naturkunde, des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg 1869 e.V. und emeritio, dem Kollegium im Ruhestand befindlicher Professoren, in der Reihe „Forschung verstehen“.

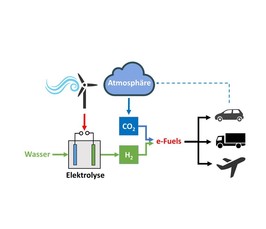

Für eine nachhaltige Wirtschaftsweise müssen sämtliche Substanzen, aus denen wir Güter herstellen, zukünftig im Kreislauf geführt werden. Für den Bereich des Verkehrssektors bedeutet dies: Die eingesetzten Energieträger müssen klimaneutral erzeugt und so genutzt werden, dass die Nettoemission von Kohlendioxid so niedrig wie möglich ausfällt. Dies kann erreicht werden durch den Einsatz synthetischer Kraftstoffe, insbesondere von Wasserstoff, e-Methan, e-Methanol, Oxymethylenethern (OME) und e-Kerosin. Diese „e-Fuels“ lassen sich mit Hilfe von elektrischem Strom aus erneuerbaren Energien (Wind, Sonne) durch Einsatz von Power-to-X Technologien herstellen.

Der Wirkungsgrad der Power-to-X Energiewandlung ist dann am höchsten, wenn man aus dem Strom das Gas Wasserstoff (H2) erzeugt und dieses direkt als Treibstoff für Brennstoffzellen oder Verbrennungsmotoren nutzt. Für die H2-Produktion ist die Elektrolyse, also die elektrochemische Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, die zentrale Technologie. Setzt man dafür ausschließlich Strom aus regenerativen Quellen ein, so bezeichnet man das Produktgas als „grünen“ Wasserstoff. Es existieren drei verschiedene Elektrolyseverfahren, die sich bezüglich Energiebedarf, technologischem Reifegrad und Investitionskosten deutlich unterscheiden: Alkalische Elektrolyse, PEM-Elektrolyse und Hochtemperatur-Elektrolyse. Bei allen drei Verfahren muss die Lebensdauer der eingesetzten Materialsysteme (Stromkollektoren, Elektroden etc.) noch verbessert werden, um zukünftig grünen Wasserstoff in großem Stil zu geringen Kosten anbieten zu können. Weiterhin gilt es, ausgereifte Elektrolyseanlagen für den Leistungsbereich oberhalb von 10 MW zu entwickeln und das dynamische Lastwechselverhalten für die Nutzung von Strom aus stark fluktuierenden Quellen zu optimieren.

Aber es gibt berechtigte Hoffnungen, dass in den nächsten 10 Jahren großskalige Elektrolyse-Systeme grünen Wasserstoff als Energieträger für die Sektoren Verkehr, Strom, Wärme und chemische Produktion bereitstellen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen nicht nur geeignete Elektrolysetechnologien entwickelt, sondern alle Systemkomponenten (Elektrolyse, H2-Speicher, Gasnetz, Gasnutzung) optimal aufeinander abgestimmt werden. Daran wollen die Magdeburger Wissenschaftler*innen gemeinsam mit Partnern aus der Energiewirtschaft in dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Energieregion Staßfurt“ ab 2021 arbeiten.

Im Flugverkehr bleibt flüssiger Turbinen-Treibstoff auf absehbare Zeit unverzichtbar. Dieser Treibstoff könnte effizient mit Hilfe von Fischer-Tropsch-Katalysatoren aus grünem Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden. CO2 wäre dabei ein Rohstoff, welcher entlang seines Herstellungs- und Nutzungsweges einen geschlossenen Kreislauf durchliefe, sofern das bei der Kraftstoffproduktion eingesetzte CO2 aus der Atmosphäre entnommen würde. Das Absaugen von CO2 aus der Luft (engl. Direct Air Capture) wäre in diesem Szenario eine weitere Schlüsseltechnologie neben der elektrochemischen Wasserspaltung. Eine leichter als Luft nutzbare CO2-Quelle ist Biogas, welches durch anaerobe Vergärung von Reststoffen aus der Landwirtschaft gewonnen werden kann. Die kombinierte Nutzung von grünem Wasserstoff und biogenem CO2 für die Treibstoff-Synthese ist beispielgebend für eine Kreislaufwirtschaft in der Form einer „Bio-Elektro-Ökonomie“, die auch für das Recycling von Kunststoffen ein Leitgedanke sein sollte.

Eine aktuelle Studie des Magdeburger Max-

Planck-Instituts zeigt aber: Würde man den Bedarf an Treibstoffen in

Deutschland vollständig aus den heimisch verfügbaren erneuerbaren Energien mit

Hilfe von Power-to-X Prozessen decken wollen, so wäre dafür ein kaum realisierbarer,

drastischer Zubau von Windkraftanlagen notwendig. Deutschland wird also auch in

Zukunft auf Energieimporte angewiesen sein – dann aber nicht mehr in Form von

fossilen Energieträgern, sondern von regenerativ erzeugtem Strom und grünem

Wasserstoff. Eine autarke nationale Energieversorgung ist angesichts

begrenzter Ressourcen weder technologisch erreichbar, noch ökonomisch sinnvoll.

Vielmehr sollte sich Deutschland als weltweit führender Entwickler von Power-to-X

Technologien etablieren.