Auf dem Weg zur künstlichen Zelle

Mit der Integration eines rudimentären Stoffwechsels in ein winziges Tröpfchen ist ein Schritt gelungen, um zu den Grenzen des Lebens vorzudringen

Zellen, die sich im Reagenzglas bilden, sollen große Fragen der Biologie beantworten: Was ist die Minimalausstattung für eine lebende Zelle? Und wie hat das Leben auf der Erde begonnen? Den Vorläufer einer künstlichen Zelle präsentieren nun Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg, des Forschungszentrum Paul Pascal des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung (CNRS) und der Universität Bordeaux. Es ihnen in einer Arbeit der synthetischen Biologie gelungen, in mikroskopisch kleine Tröpfchen die einfache Form eines Stoffwechsels einzubauen: eine chemische Reaktion, die sie durch eine integrierte Energieversorgung aufrechtzuerhalten.

Text: JD, Max-Planck-Gesellschaft

„Wie vermeidet ein lebendiger Organismus seinen Verfall?“, fragt Erwin Schrödinger in seinem Buch „What is life?“, in dem er die physikalischen Aspekte von belebter Materie erörtert. Die Antwort sei offensichtlich, so der Physiker: „Durch Essen, Trinken und Atmen (...)“. Der Fachausdruck hierfür ist Metabolismus, besser bekannt als Stoffwechsel. Die dabei ablaufenden biochemischen Vorgängen dienen Lebewesen dazu, Energie zu gewinnen und Stoffe auf- oder abzubauen. Auch für einzelne Zellen – egal ob sie als Einzeller vorkommen oder innerhalb eines größeren Organismus organisiert sind – ist der Stoffwechsel für ihre Lebens- und Überlebensfähigkeit.

Lebende Zellen brauchen einen Metabolismus und eine Grenze zur Umwelt

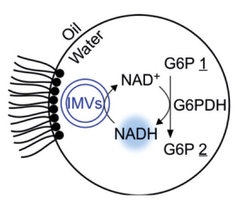

Möchten Forscher der synthetischen Biologie also Zellen erzeugen, müssen sie unter anderem einen Metabolismus in einen von der Umwelt abgegrenzten Raum integrieren. Genau das haben Wissenschaftler um Jean-Christophe Baret vom Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP, zu deutsch: Forschungszentrum Paul Pascal) und Kai Sundmacher vom Max-Planck-Institut für Dynamik Komplexer technischer Systeme nun in einfacher Form geschafft. Ihre künstlichen Zellen bestanden dabei aus nichts anderem als mikroskopisch kleinen Wassertropfen, die sich in Öl formten. Sie dienten den Forschern als winzige, von ihrer Umgebung abgegrenzte Einheiten – ähnlich wie Zellen, die durch eine Membran von ihrer Umwelt getrennt sind.

Ins Innere dieser Tropfen fügten die Forscher verschiedene molekulare Komponenten, die wiederum eine Stoffwechselreaktion simulierten. Zugegebenermaßen scheint eine solche vereinfachte synthetische Zelle noch weit entfernt von dem natürlichen Pendant. Fest steht aber: „Derartige minimale Systeme sind aus technologischer Sicht relevante Modelle, um darauf aufbauend komplexere, naturähnlichere Systeme zu entwickeln“, sagt Kai Sundmacher, Direktor am Magdeburger Max-Planck-Institut.

Welche Bausteine sind für eine lebende Zelle ausschlaggebend?

Laut Ivan Ivanov, Ingenieur und Forscher am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, wollten er und seine Kollegen ohnehin zunächst nur ein minimales System entwerfen, das die grundlegenden Eigenschaften der Zelle aufweise. Nur so lasse sich herausfinden, welche Bausteine am Ende tatsächlich ausschlaggebend für das Leben seien. Schritt für Schritt bauten er und seine Kollegen deshalb aus molekularen Komponenten einen Modellstoffwechsel auf. Diese Vorgehensweise heißt im Fachjargon Bottom-up-Prinzip.

Für Ingenieure ist der Bottom-up-Ansatz Alltag – für synthetische Biologen jedoch nicht. Sie arbeiten in der Regel nach dem Top-Down-Prinzip. Sie starten mit einem echten Organismus, der sie mittels gentechnischer Methoden verändert und so mit neuen Funktionen und Eigenschaften ausstatten. „Im genetischen Material von Zellen sind aber viele Dinge redundant oder gar unnötig“, sagt Ivanov und weist damit auf die Problematik von Top-down-Ansätzen hin. Denn die Wissenschaftler erfahren dabei nicht, welche Merkmale für die Entstehung von Leben tatsächlich notwendig sind.

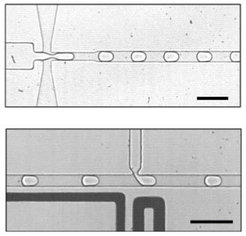

Die Mikrofluidiktechnik stellt Tropfen nach Gusto her

Neben dem Stoffwechsel gehört dazu die Abgrenzung von der Umwelt: „Jede Zelle hat gewissermaßen eine Wand, die sie von ihrer Umgebung trennt“, erklärt Ivanov. Solche eigenständigen Kompartimente, wie Fachleute es nennen, lassen sich entweder durch Membranen oder, wie in der aktuellen Arbeit, durch Tropfen schaffen.

Die Forscher nutzten die so genannte Mikrofluidiktechnik, mit der sich die Mikrotropfen in großer Anzahl herstellen und rasch analysieren lassen. Sowohl Größe als auch Zusammensetzung konnten die Wissenschaftler dabei nach Gusto fein justieren. Mithilfe von Mikrofluidikmodulen befüllten sie die Kompartimente anschließend mit Glucosephosphat und dem Kofaktor NAD+: Ersteres dient gewissermaßen als Nahrung für die künstlichen Zellen, die sich bei Anwesenheit des Kofaktors NAD+ unter Freisetzung chemischer Energie in ein chemisches Endprodukt umwandelt.

NAD+ spielt auch im Metabolismus lebender Zellen eine Rolle und nimmt im Laufe der Stoffwechselreaktion Wasserstoff auf, sodass es in NADH umgewandelt wird. Damit die Reaktion tatsächlich aufrechterhalten bleibt, fügten die Wissenschaftler ein Modul hinzu, das NAD+ regeneriert, indem es NADH wieder zu NAD+ oxidiert. So ist der Kofaktor stets in seiner notwendigen Form verfügbar.

War das Glucose-Phosphat komplett verbraucht, gingen die Zellen gewissermaßen in einen Schlafmodus über, der sich durch erneute Fütterung mit ihrer Nahrung beenden ließ – wiederum per Mikroinjektion.

Echte Zellen müssen sich vermehren und ihren Bauplan speichern

Dem Leiter des Projekts Jean-Christophe Baret zufolge weist der Modellmetabolismus alle grundlegenden Eigenschaften eines natürlichen Stoffwechsels auf und bietet eine Plattform für weitere Untersuchungen: „Mit der Mikrofluidiktechnik können wir kontrollierte Mengen solcher elementaren Bausteine erzeugen und sie mit noch komplexeren Funktionen ausstatten. Damit ließen sich etwa Hypothesen über die Entstehung von Leben aus bekannten und kontrollierten Bestandteilen testen.“ Um tatsächlich echte Zellen ausreichend realitätsnah nachzuahmen, bräuchten solche Systeme unter anderem noch die Fähigkeit, sich vermehren zu können, und einen Mechanismus zur Speicherung ihres Bauplans - Komponenten, die die Wissenschaftler sich noch vornehmen müssen.

Aber auch ohne diese Eigenschaften ist es für den Erstautor der Publikation Thomas Beneyton denkbar, dass sich solche künstlichen Systeme ähnlich wie biologische verhalten: Man könne etwa Tropfen mit unterschiedlicher Fitness herstellen – also mit unterschiedlichem Appetit oder mit einer variablen Ausgangsmenge an Nahrung – und Nahrungsaustausch unter den Zellen zulassen. So ließe sich eine Konkurrenzsituation herstellen, wie man sie auch unter echten Zellen beobachtet. Derartige Tröpfchenzellen würden sich dann wohl ganz im Sinne der darwinschen Theorie verhalten.